神山本无名。锣鼓山在闽浙边界众多名山中,无论是高、险、峻、秀,都排不上座次,可谓名不见经传。但她在凤阳百姓心目中却有着太阳神一般的神圣地位。老辈人说,几百年前有位云游道士在此结庐,夜夜听得山腹中传出金铁交鸣之声,如千军擂鼓,万马摇铃。道士以杖叩石,山间竟应声腾起五色云霞,遂称此山为“锣鼓山”。传说终究缥缈,但凤阳人偏爱这山骨子里的热闹气:春日采茶,夏夜纳凉,秋收晒谷,冬储备耕,乡亲们总要找由头登上山峰,喊几句北路戏,敲一敲锣鼓石,把山风松涛都敲成调子。

如果说北路戏是凤阳人的文化血脉,早已融入了凤阳乡亲的精神血液,那锣鼓山就是凤阳人的精神骨架,在日夜厮守中撑起凤阳人的坚韧乐观性格。

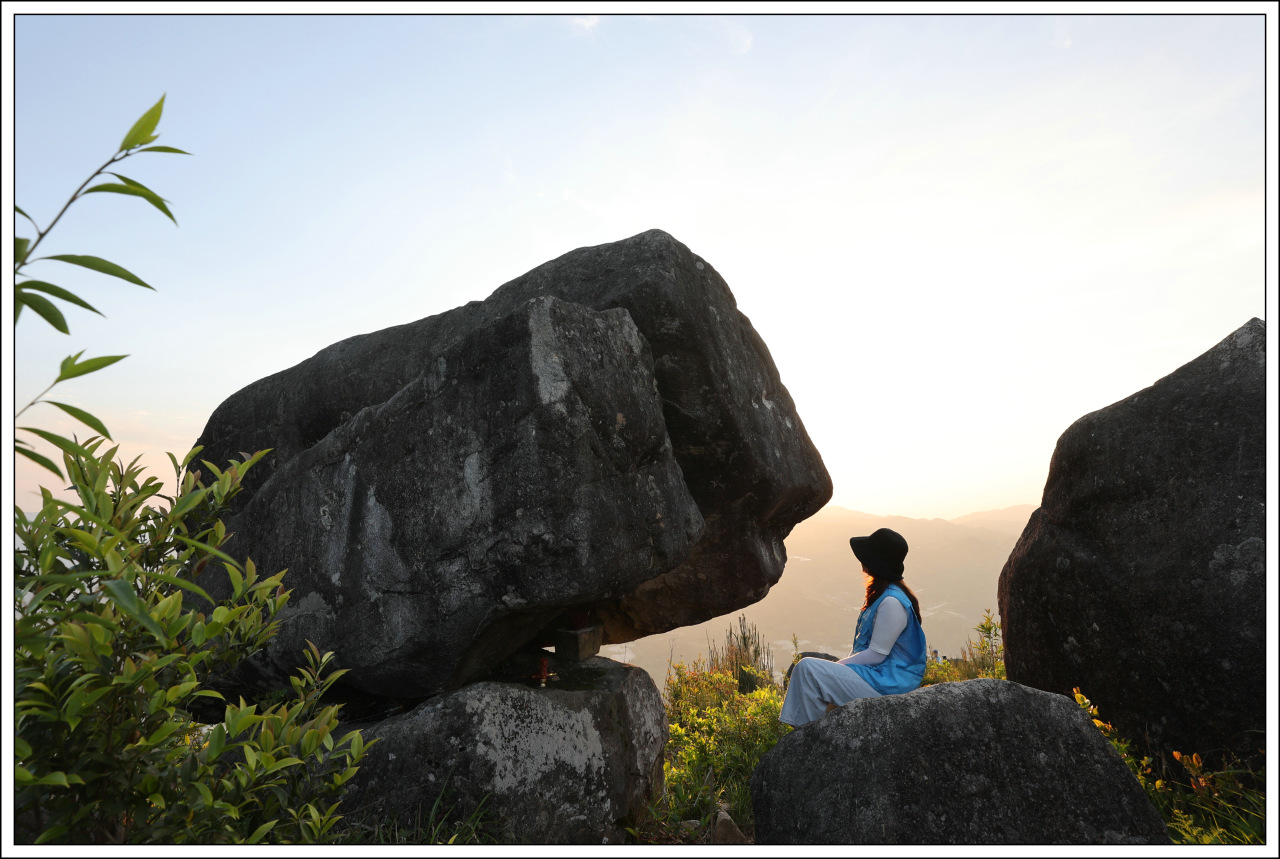

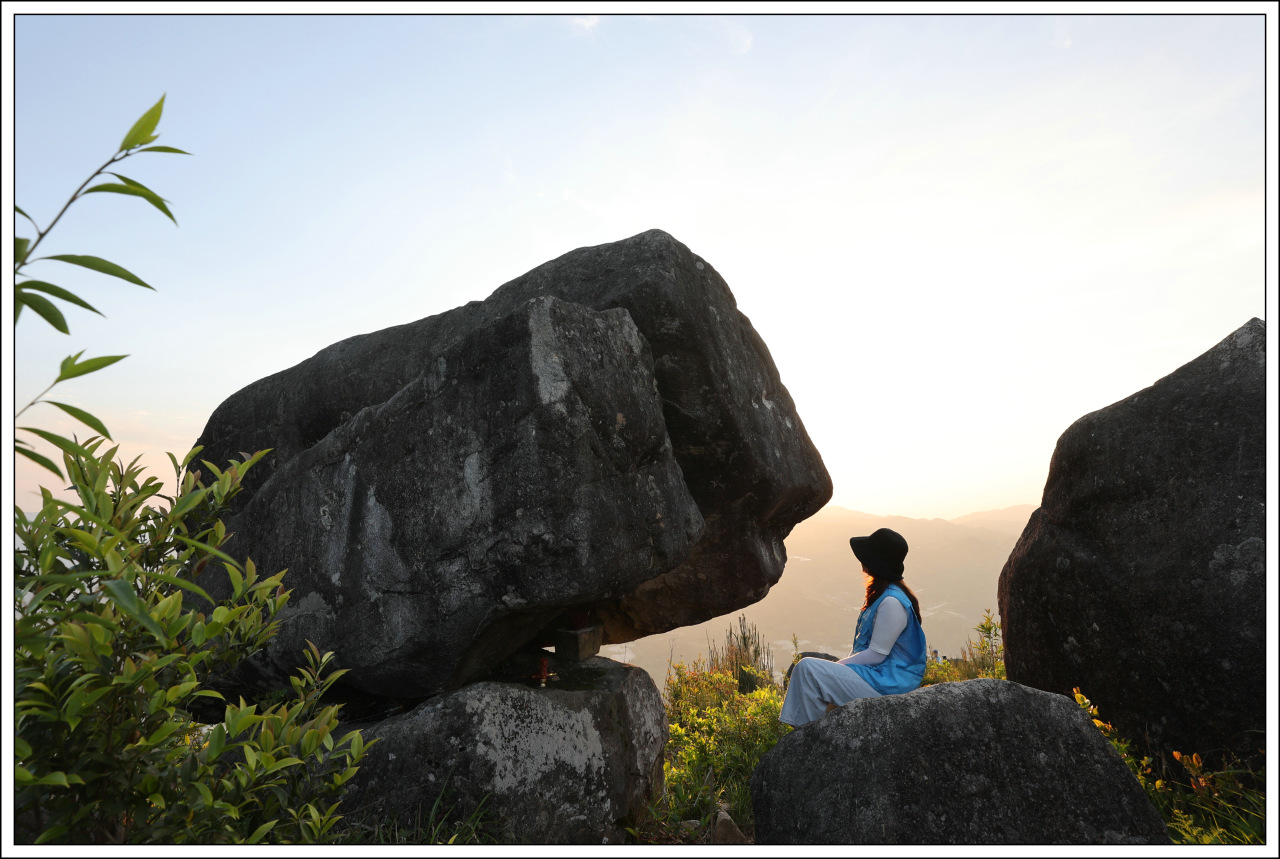

初见锣鼓山是一年夏天。我应邀到凤阳采风,先到葡萄种植专业合作社听取镇情介绍,然后到刘氏祠堂看戏,傍晚时分去登锣鼓山。车行至半山腰寺庙处,再沿着石阶拾级而上。沿路杂草丛生,山上除了灌木,看不到几棵稍大些的树木。漫山遍野散布着一块块饱经风化、纹理斑驳的蛮岩巨石,如鼓、如锣、如仙人,似桌、似椅、似棋盘,镶嵌在山顶的草甸间。倚着“石椅”,从海拔1100多米的山顶上放眼远眺,远山如黛,近水含烟,脚下的群山走如龙蛇,一阵清风拂过,草也起伏,山也起伏。恍惚间,峰顶在天穹下浮成戏台,漫山的巨石组成乐队,在草石间掠过的猎猎风声,是谁的出征唱词?

那一刻,山脚下暮色中的凤阳镇宛如一方古砚,晚霞是漫开的朱砂,炊烟作墨,正在书写一幅山水田园图景。刘氏祠堂戏台方向隐约传来锣鼓声,混着孩童追逐的笑闹。想起看戏时身旁一位老者的叹息:“现在会唱北路戏的年轻人越来越少了。但锣鼓山在,戏台还在,一代一代人的记忆就在。” 我心中若有所悟:凤阳的锣鼓声,从来不是热闹的余烬,而是埋在黄土里的火种。只要还有人记得在年节欢庆时刻敲响它,这方水土便永远会在旧曲调里,长出新芽。